自画像:苏珊·桑塔格的早年岁月

丽贝卡·图胡斯-杜布罗/文 维达/译

“坦白,”苏珊·桑塔格在1957年新年前夕这样写道,“有可能比行动更浅薄。”那一天,她偷看了情人的日记;她称那个女人为H,她读到的,是她不愿相信的东西。在日记中,H说她“并不真的喜欢我,但我对她的热情适时出现,‘何乐不为’。”

桑塔格时年24岁,住在巴黎。她的丈夫,社会学家菲利普·里夫,还有他们的幼子,被她留在了美国。她出国是为了读研究生,但也是为了逃避一段没有生命的婚姻。在巴黎,她陷入一个波希米亚圈子,恢复了和H的情人关系,多年前,是这位大胆不羁的H将她带进性的世界。现在,桑塔格为自己对她的爱欲感到厌恶。她继续写道:

上帝知道我的痛苦,我感到愤怒和屈辱。我们几乎不知道别人怎么想我们(或者说,他们认为他们怎么想我们)……读了不该过目的东西,我感到愧疚吗?不。日记的主要(社会)功能之一就是让别人偷看,一个人在日记中以一种残忍的诚实谈论这些偷看的人(像父母和情人)。

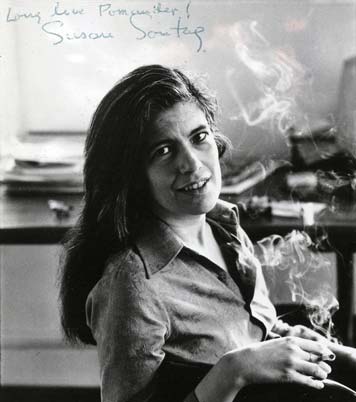

处在这样一种情形下的桑塔格让人困惑--世界后来所熟知的是她逼人的美和智力,她极度的自信。和我们对桑塔格的印象更为吻合的是她的反应:痛苦的时刻变成了分析的机会。而她的分析在很大程度上只是为了自己,前后也并不完全一致。她先是安慰自己说,日记并不一定就真实,但仅仅几句话之后,她又承认它们独特的坦诚。

桑塔格在这些问题上的想法之所以切中要害,当然是因为它们的来源是她自己的日记;这本日记是她的三本日记中的第一本,另外两本也将要出版。这也解释了这些思想为什么达不到她自己通常的标准:无懈可击的理性论证。日记的内容往往偏离逻辑,而因为是私人记录,所以无需加以修正。

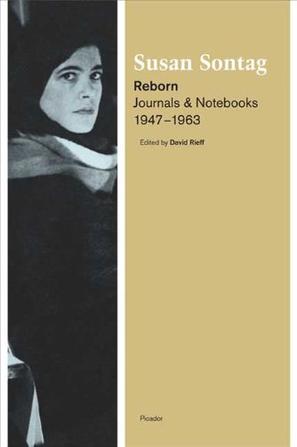

为什么要去读一个陌生人的日记?我们都能明白为什么桑塔格要读H的日记,但我们为什么要读桑塔格的? 这样的阅读带给我们某种类似的、不合道德的激动,尽管这激动受到了抑制,因为作者已经给予我们阅读的许可,就算不是以一种明确的方式。就像她的儿子大卫·里夫在他自相矛盾的序言里所说,她的意愿摸棱两可。因为她一直希望战胜致命的血癌,关于身后作品的出版,她没有留下遗嘱。但之前她已将所有著作权售予UCLA(加州洛杉矶大学)图书馆,所以事实上她的日记已经进入公共领域。里夫总结说:”就算我不来汇编出版这些日记,别人也会做的。“

她的日记还带来另外的诱惑:它们揭示出面具后的那个人。这些日记栩栩如生地证明,苏珊·桑塔格和我们一样,也经受过屈辱。而她的日记也许比其他杰出人物的更有吸引力。她天生让人着迷,有着光彩照人的生活,罕见地因知识分子的身份而成为名人。如里夫所说:”她完全不是一个喜欢暴露自己的人“,这更增添了她的神秘色彩。她那些有名的文论精致、无关个人、很是冷淡,它们所隐藏的,至少有一部分会由日记揭示出来。

这一卷日记从14岁记到30岁,远不能称为精致或无关个人,但也并不温暖或欢快。日记的内容是杂乱的片段,我们无法从中全面了解她的生活和时代。我们必须等待那本迟早会出现的传记(这样一本传记大概会在那本未经授权的传记的基础上有所改进)。桑塔格很少只是用日记记流水帐,她偶尔记下的流水账涌动着让人麻木的琐碎细节,就像是在弥补平常这种细节的匮乏一样:

在这里找不到她的文论里那些精彩的洞识。这里只是匆匆记下初生的思想的地方,那些思想以后才能发展得更加完整:“作为文化传播的阐释。如果圣经里的故事无法再被相信,人就会去阐释那些故事。”读者最好是去读《反对阐释》里面已经完成的版本,尽管了解根源也会让人愉悦,就像看到熟人儿时的照片一样。

对于桑塔格,这些日记扮演的是一种立竿见影的工具性角色--不是为了在将来重温回忆(或是与他人分享),而是为了澄清此刻的思绪和情感。除了有益于写作,这些日记还有助于责成和哄诱她自己成为她想成为的人。“我是一个懒惰、空虚、轻率的人。不好笑的事情我也会笑。”她写下阅读书目,写下许多词语及其解释,写下改变习惯的决心:多洗澡,少闲话。在无处消解苦痛时,她也为了宣泄情绪而写。

最后,她那些因H的日记而起的观察,尽管自相矛盾,却也不无真实之处。日记让我们瞥见的是完全私密的东西,但因为偏颇,所以又是失真的(编辑后的版本就更是如此)。用于治疗的日记这一点更加突出:如果其主要用途是治疗,一本日记包含的就只有悲哀,没有欢乐。

在给出上面的提醒之后,我们可以看到,有三个主题从这些日记中浮现:桑塔格热情而不感伤的性格,还有她赋予各种激情的价值;与此有关的还有,她与他人强烈而又常有问题的关系。但阅读这些日记的真正原因是,它们蕴含了桑塔格与自己的关系,一种不常见的、混合了节制与放任的关系。

从一开始,桑塔格就展现出对文化的热情及其写作者的倾向,我们知道,这些正是她的特征。根据她的日记,1948年9月1日,她整个下午都在阅读纪德,倾听莫扎特的《唐璜》。“有几个咏叹调(让灵魂如此伸展的甜蜜)我放了一遍又一遍……如果我能够一直听它们,我会变得多么坚定而恬静!”

接下来的段落这样的热情嘎然而止。“和南特在一起,傍晚浪费了”,南特是她的继父,教她开车,又带她去看了一场彩色电影。她继续写道:“写下最后这句话之后,我又读了一遍,在想是不是要抹掉。但我应该留着它。--只记下我生存中令人满意的部分是没有用的……就让我记下今天我所有令人厌恶的浪费,让我记下我不应该放任自己,不要浪费我的明天。”

这种时间上的紧迫感是她的早熟的一方面。另一方面是她既有苛刻的批判能力,又对语言的运用有着苛求。15岁时,她说《魔山》是她读过的最“精妙”的小说——但要说“强烈的情感冲击、小说带来的身体的愉悦感,以及对短促的呼吸和转瞬即逝的生命的意识——赶紧,赶紧——对生命的认识--不,不是这个--对活着的认识--我会选择[罗曼·罗兰]的《约翰·克里斯朵夫》”这样的语句还不成熟,作为日记,也不需要成熟。但让人惊讶的是,她真诚地想要把握从自己的印象形成的那些模糊的材料,用文字来进行描述,不一定是最漂亮的--年轻人通常的偏好--而是最精确的。

尽管日记一开始被这样的内容所主宰--传达她从高雅艺术、音乐和文学那里获得的极度的喜悦--另一种迷恋很快出现在日记里。她毕竟才只有十几岁。这位理性的女人,在纸上常常让人觉得是没有身体的头脑,但其实异常感性。里夫在序言里这样写道:“她对自己的身体感到不自在,就像她对自己的头脑感到满意一样。”他的评价当然有分量,但这样的概括似乎并不完整。她自由地投入情欲的欢愉,尽管她似乎越来越痛切地感到自己失去了作为一个情人的自信。

对桑塔格而言,工作与性爱之间有着一条亲密的纽带。从最表面上看,是她的同性恋造成的边缘化激励她走向成功。“我写作的欲望[SS先写的是‘需要’,然后又划掉了]和我是同性恋是联系在一起的,”她写道:“我需要用这个身份做武器,与社会用来对付我的武器抗衡。”

但性的影响也会走向更深的地方。在加州大学伯克利分校,十六岁的桑塔格有了第一次性经验,对此她这样写道:这是她的“重生。”“现在我这样写,我是什么?完全是另外一个人……因为完全地交出了自己,我已经到了完全否定自己的边缘。”她本来计划在学院工作,尽管对学院的贫瘠有所怀疑。但现在:“我不想去教书,也不想在拿到学士学位后再去读硕士。”关于身体的各种可能性,她的新知识为她打开了全新的生活;如果她能够实现身体的自由和欢愉,那么在其他领域里,她也一样能忍受各种令人不快的东西。多年以后,当她有了第一次高潮,她所用的语言也同样强有力:“高潮的到来改变了我的生活[……]高潮聚焦。我欲求写作。”

但如果对桑塔格而言,性与作品有一种平行关系,那么它们也有着明显的断裂。她钢铁的意志显现在这些日记里。这并不让人惊讶:我们已经见识过她的决心,最明显的就是当她最初猜测自己得了癌症的时候。她不仅活得比预期更长久,而且由此产生灵感,写了一本杰出的关于疾病的文化批评著作。但在她的浪漫关系里,最显而易见的就是她缺乏主动性。

桑塔格任由自己被H处置,而在她们的关系里,H是一个残忍和自我中心的人。“H发现我的美德是一种缺陷”[SS本来写的是‘恶习’,然后又划掉了](我不够有趣,所以没法有恶习。)”桑塔格似乎不会尝试、不想控制自己的欲望,也不想让自己免受这些侮辱。

在她和丈夫的关系里,她似乎也缺乏意志,但是是以一种非常不同的方式,直到最后他们的关系结束。关于为什么要与他结婚,她的解释很神秘。涉及到这一决定的,几乎只有这样一句不同寻常的话,:“我与菲利浦,充分意识到+害怕我自己想要自毁的意志” ,在她的日记里,婚后的生活是一连串阴沉的争吵,让人产生幽闭的恐惧,而她那些没有得到满足的需要常常会在她的梦中出没。

与这些关系不同,她对儿子明显有着温柔的情感,没有忧惧。实际上,她并不把母亲这个角色看得很重,尤其是与今天那些过分担心小孩的父母相比。“我很少梦到David,也不怎么去想他。他对我的幻想生活影响很小。和他在一起,我完全地宠爱他,没有一点矛盾心理。我不在他身边时,只要我知道他得到了很好的照顾,他对我的影响很快就会变小。”这是她在巴黎写下的话,此时她正受到她那冷漠的情人的奴役。

这并非是在中伤她的母性:离婚后,她为监护权而战,她充满感情地在日记里记下David的轶事。但她似乎并不去建设她的母亲身份。她为之勤勉努力的是写作者的身份。她从未公开表明自己是同性恋,她没有选择这一身份。但看起来,她的性取向,还有她的智识,构成了她的自我设想的核心。相对于这两者而言,母性是次要的,至少记录在案的多是关于前两者的思虑。

尽管在很多方面对自己要求很高,桑塔格也听任自己在很大程度上做一个自私的人。事实上,最准确的表达方式是,她要求自己自私。她反复鼓励自己,如果要走极端,也是要更自我中心,而不是相反。“与其做不完整的人,不如伤害别人,”在她28、29岁时,她带着认同的态度引用过这句话(来源不明--很可能是她的情人)(224)。“要想写作,我必须热爱自己的名字。写作者在和自己恋爱……”(218)。

她的态度触及这样一个经常出现的问题:要想取得重大成就,必须这样自私吗?一个恶棍创造出伟大的艺术,那似乎是难以调和的事情,但同样让人难以理解的是,一个艺术家竟然能有时间和精力--精神空间--用于蓬勃的亲密关系。深深沉浸在自己的世界里必然导致与他人的疏远。“我的情感生活:渴求隐秘与投身于热烈关系的需求之间的对话,”桑塔格写道。她既寻求“自己的升腾,这种升腾只能通过隐秘和孤独才能赢得”,又寻求“与激情伴生的自我迷失,这种迷失像一首壮美的英雄诗。”这两种极端造就的是一个激烈而卓越的生命。它们并非幸福的配方,但她似乎并不是那么在意幸福的人。